《阶级关系》、空间、人物以及卡夫卡

更新时间:2025-08-30 04:02:18

by 石新雨、TWY,本文最初为上艺联德国电影大师展《阶级关系》放映导赏

与达尼埃尔·于伊耶和让-马里·斯特劳布相遇,意味着遇见两个坚韧的形象。在采访中,斯特劳布是喋喋不休的说教者,带着浓重的口音,在不同种语言和同一种执拗的决心中展现雄辩力量(以及搞笑);于伊耶则偏好沉默,不过一旦发声便直击重点,同时,她在剪辑台前固定无限。基于弗朗兹·卡夫卡1914年的未完成小说《失踪者》拍摄的电影《阶级关系》(Klassenverhältnisse, 1984),是二人长达半个世纪创作中的第14号作品。创作方法似乎从未改变:首先,是一个文本,但电影对它的责任不是所谓改编,而是将其视为身体,从高乃依、巴赫、荷尔德林,到马拉美、勋伯格、布莱希特、帕瓦泽、伯尔及杜拉斯,于伊耶-斯特劳布的电影让话语发声,为书本找到容器。这些伟大文本的思想,是绝无可能被轻易图像化的物质。为此,电影需要成为二重奏乃至更多,我们见证的是沉默与话语、精确性与偶然之间高度紧张的决斗——一种音乐表演。

在第一个镜头中,影片确立了自己和世界的关系。一个固定镜头,平拍某栋大型仓库的一角,其中一尊海盗雕像站在看不清碑刻的石台上,双手握于胯前,扭头眺向远处;在他身后,库房延伸出形制各异的窗户,玻璃多已破损,其中一扇还突兀地装着塑料白框。墙底部,即海盗像所在的地基,是一条散乱、匍匐的绿化带,几株冒出来的小树正被风吹拂;再往外,是排列成半圆形的石头路,路上除了条排水沟之外空无一物。这个贫穷而平整的公共舞台既不属于小说,也不属于正片虚构的任何一部分。 在采访中,斯特劳布给予了重要的线索:“雕像[的镜头]指导放映员精准地调整银幕画框。在片头字幕出现之前,需要一个用来校准画框的画面,因为如果放映员只看到黑底白字的字幕,他很可能无法正确校准。” 自动时代的观众或许忘记了放映员的存在,但斯特劳布的严谨除了帮助我们去想象一门失传的职业,也代表了电影最基本的单位:一个镜头,它是电影世界存在的形式,而每一个机位,都带领我们从新的地方观看。这部与棱角息息相关的电影,首先校准银幕的四角,还有我们的眼与耳。

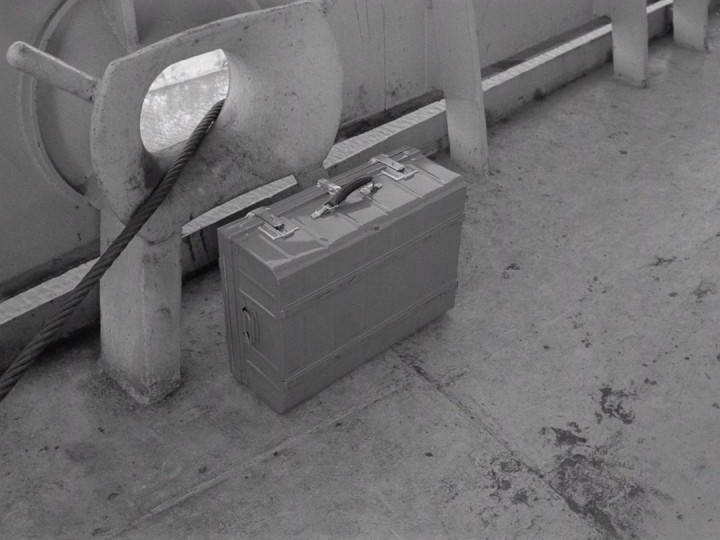

卡夫卡一生从未去过美国,《阶级关系》亦如此,大多数场景拍摄于德国汉堡。男主角卡尔·罗斯曼在小说开场面对纽约城的惊呼(“好高啊!”),被替换成了扔下行李箱时震动摄影机的步伐(“我的伞呢?”),如果说卡夫卡在1914年将自由女神的火炬虚构成一把剑,那么这颗随船旅行的镜头同样篡改了小说的现实,将电影安置在1980年代。事实上,电影人只在纽约港的渡轮上拍了一个镜头:以自由女神像为坐标的横截面,容纳了嵌满海面的船只(水)、云朵、两架划过天际线的直升机(空气与风)、以及远处楼房的小方块(土地)。纵观小说和电影,这是美国唯一一次以其当下的形态出现,如主角寄出的一封明信片,背面写着“一切安好”。当我们如此将镜头内的世界陈列时,便不应再将于伊耶-斯特劳布的电影视为典型的极简主义,因为这其中充满了物质,每一个镜头都掷出一粒骰子。 声音的缜密,也拓展了极简的印象,且不论作者坚持同期声录音的声场,文本被表演时的节奏也需我们聚精会神。只要一窥两位作者在为每部影片排练所做的剧本笔记,我们便会被眼花缭乱的彩色记号所震惊,其中记号标注了语气的变化、断句位置、常犯的失误,等等(摘自于伊耶-斯特劳布的写作合集,包含斯特劳布早年的电影评论以及二人的拍摄手稿等,已在多国出版)。表演模式参考了音乐演奏的训练,通过长时间的提前排演,拍摄时不紧不慢的节奏,反复打磨每一镜头,最终达到演奏者和文本、身体及空间的和谐。在《阶级关系》前期准备时,导演哈伦·法罗基(在影片中饰演德拉鲁什)曾拍摄纪录片,详细记录了两人如何在排练中调整每一句台词的节奏,不厌其烦地调整着发音与语调,站立、躺卧或摔倒的姿势。文本从未被学术化,只是电影人攀登的山脉,如埃里克·冯·施特罗海姆在《盲目的丈夫们》(Blind Husbands, 1919)中曾拍摄的那样。简而言之,极简主义只是一种工作状态,为了抵达最丰富的姿态。

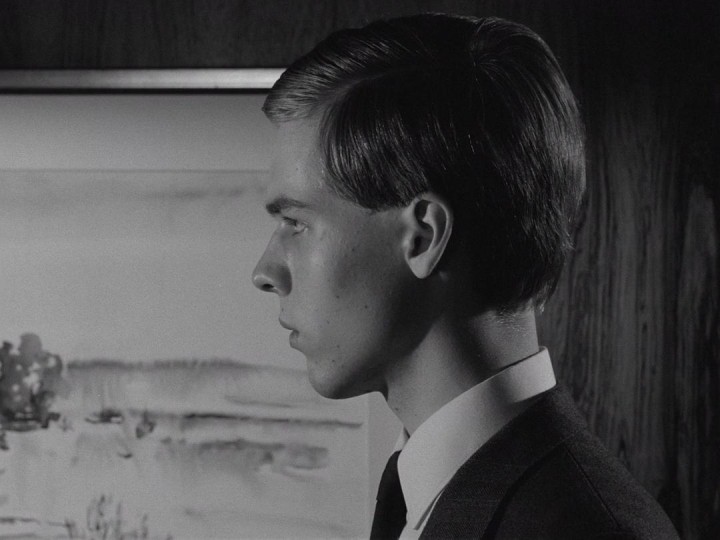

如果说《失踪者》中主角的境遇令读者联想到卓别林的电影,那么在于伊耶-斯特劳布这里,卡尔的整洁、静止、及他丢失的平顶礼帽,亦神似巴斯特·基顿。卡尔·罗斯曼由17岁的克里斯蒂安·海尼施扮演,他在于伊耶和斯特劳布的支持下辍学出演(两位导演改编自杜拉斯的短片《老调重弹》(En rachâchant, 1982)同样是关于学习的故事),这种戏剧性的身份诚然与原型互文,却并不使电影陷入主观,也不给文本徒增意义。在所有演员中,海尼施几乎是动作最少的一位,他保持着默片时代的得体。卡夫卡、卓别林、基顿,他们创造的独属二十世纪初的身体,有着无惧任何气象的英雄主义,而这也体现在卡尔静止的站姿之中。无独有偶,斯特劳布将卓别林其称为“最伟大的剪辑师”,因为“他清楚地知道一个手势(gesture)从何时开始,何时结束。” 而卡尔,这个不动的个体穿梭于变异的空间,通过一扇扇门、室内室外的过道、阳台,进入噩梦的处境,他从不做多余的辩解,也知道自己何时退场。 于伊耶谈到,《阶级关系》的摄影机是一位陪伴着卡尔的兄弟。与卡夫卡的文字不同,我们无法以卡尔本人的视角来观看他的遭遇,尽管机位有时会离他很近。这种陪伴几乎是尖锐的:没有主观镜头和传统的正反打,摄影机总是站在人物或场景的旁边,将每个角色都视为个体。演员的目光是最坚定的测量仪,他们面对景框的四边,以视线的转移、被包围时低垂的眼睑,构建着从他人到自身的位置。而脚步的断裂形成了空间的几何,同期声随分镜的切换而变化着声场,任何陡增的机位都是对表演单位的接力,会有意料外的人突现,他们拓展了剧场的边延。

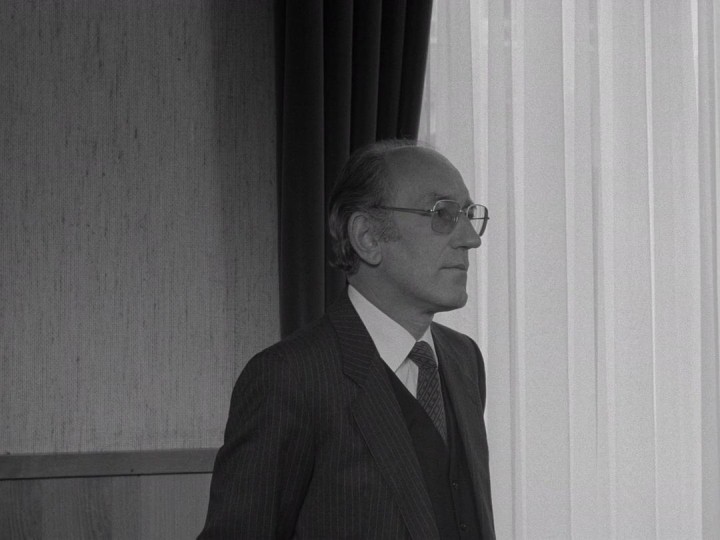

于伊耶-斯特劳布将卡夫卡小说中的“胖体”变成了瘦人,形象剪辑了篇章,从河堤一角直接切到波伦德尔先生的变形。正如波伦德尔清严的模样,舅舅的办公室过于空旷,只摆着一张光洁的大书桌,它和同样平滑的墙板、家长身后惨白的窗帘一起围成切面,展示着四边形空间的权威。但卡尔的镜头是不同寻常的反打,他与带装饰的墙面平行,如童话插图一般,演员终极的侧脸被平面化为一幅肖像。当分镜(更准确地说——découpage)取消了连续的逻辑,才显现出一个为自己发声的人。 本片演员多为非专业人士,但某些极具阶层特征、因而必然带“表演色彩”的角色,则由专业演员们承担:雅各布舅舅(马里奥·阿多夫)、酒店女秘书特蕾泽(利布加特·施瓦茨)、总管(阿尔弗雷德·埃德尔),他们更擅长调动肢体和面部的细节,雅各布激情的手势震荡了摄影机。事实上,机器总处于不稳定状态,接收着脚步与地板的碰撞。这是一部不太严肃的非工业电影,演员不仅在凝定中创造姿态,甚至会突然“起身”,摆出滑稽的样子,比如船长的一摊手、德拉马什宣告就寝的一翻身、鲁滨逊雕塑般的“跌坐”。正因动作都被固定在一点上,才更能集中身体的强度,乃至成为反抗,而每当人物在一个镜头中跌落,就又会新的位置上重置自己的形象。

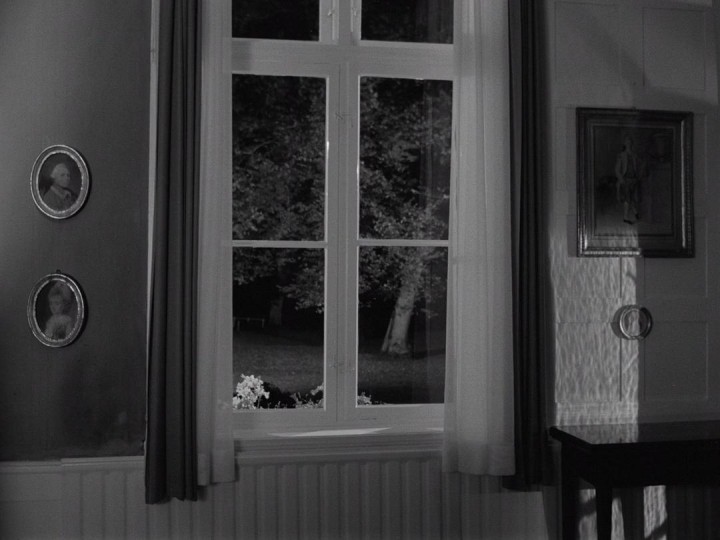

只有当人物是持续的,我们才能再次看见他/她,所以摄影机需要为之停留。本片场面的完整性令人想起小津安二郎,这些作者都让不同的时空得以共存。于伊耶-斯特劳布隐去了大量的角色和桥段,可角色一旦出场,就不会轻易翻篇。在第一段,船舱门口站着一位叫莉娜的厨娘,她是关键的证人,卡尔和司炉走上阶梯遇见了她,待他们走后,莉娜又抽起了烟,恢复了被造访前的状态。在乡村别墅中,一位老仆带卡尔穿过长廊,走下楼梯,为他打开客厅的门;当卡尔进门后,老头还要继续做完手上的事,开始等待。 姿势即态度。哪怕是一颗绝不转向的后脑勺,也能超越情节或对话,保持独立形态。空间亦如此,每次表演发生前或离开后,一片独立于虚构的空剧场在静止中运动,刻画着自身的美术。在乡村别墅的沙发上,格林先生听着画外的克拉拉走远,开始舒展身体;在小房间里,卡尔正倚着窗户看向外面的景象,渐渐地,克拉拉的脚步声响起。卡尔被拉走,但景框仍然维持着,这面墙本身就是漂亮的整体,窗户两边挂着不同的画像,两层窗帘拉开,窗棱外有花丛和一株倾斜的树,它们不完全服务于故事,只是物质的整理和陈列。电影与文学各有各的现实主义,于是,于伊耶-斯特劳布以那些唯一庄严的意象,代替了华丽的还原,乡村别墅里的玻璃门变成了实在的木门,至于西方饭店的办公区域,则抽象为极端的黑与白。

对原著的精简,还突出了卡尔与其他弱势者的平等,每当他离开一个悲惨的形象,某种和前者相似的处境便找上了他——司炉、特蕾莎,他将重新成为他们的兄弟。西方饭店里递增的听证:卡尔先是躺在床上,听特蕾莎自述;接着,自述来到窗前,他已穿上了电梯工的制服,二人面对着窗外的白光,特蕾莎回忆起母亲的死亡;随之,下个场景,醉酒的鲁滨逊已出现在电梯前,“寻求”他的帮助,卡尔不得不为他离开岗位,因此遭解雇,一切只在两次电梯的升降之间。阶级关系即空间,失去话语权的人,总是被两边的对话者们挤压,甚至被隐形。但卡尔的重置,亦会给其他角色以不被遗忘的勇气。 卡夫卡庞杂的旅程变成了一条简洁的线路,《阶级关系》里大幅度减省的,反而是两个最不可思议的篇章——“避难”、“俄克拉荷马露天剧场”。在经历西方饭店的审判、真实街头的追逃之后,卡尔被带到布鲁娜妲的公寓。这间公寓本是茂密的马戏团,犹如住客们变形的躯体,但在这里它是一片遗迹。布鲁娜妲独占沙发,她完全拥有形象的权威,平衡着画外的窥视和声音轨迹,并虚构了更多“有的是”的空地。而那个没被砌平的阳台,既成了角色们的流放地,也是令其得见现实世界的半封闭景框,它将人和天空框在了一起,当游行响起时,远景里只有沉默的房屋和车路——就像《眼睛不要一直闭着也许或许有一天罗马会自己选择》中的罗马,环绕着高乃依演奏现场的,是几百年后的车流,电影必须面向这种坚固,又毅然背对着它——而一到夜里,所有当代的痕迹,马路和平屋、风和飞鸟,都被黑色遮盖,照出两个对话的舞台,卡尔背朝镜头,在空间的两极中冒险。

至于俄克拉荷马剧场盛大的招募仪式,用斯特劳布的话说,“只有在施特罗海姆的时代”才有可能被拍摄出来。卡夫卡未完成的作品,将结局放置在看似无限的平面上,其空间的夸张程度并不亚于顶楼阳台的狭小。然而贫穷的艺术自有其法则,如果卡尔的结局注定是成为一名叫做“我”的群众演员,在这个能叫作“世界”本身的乌托邦中找到其容身之所,那么对于他的扮演者来说,于伊耶-斯特劳布的电影,已然是这个剧场,而演奏这出奇异的文本,是对非专业演员的挑战,也是他们最根本的自由。无需在这一章节停留太久,当卡尔·罗斯曼在沉默的尾声中坐上驶往俄克拉荷马的火车,他再度遇到了先前只有一面之缘的电梯工吉阿科莫,两位男孩毋需指认对方,只需要一些笑容——他们扮演了同一身份,在谢幕后短暂休憩。当演出结束,在火车窗外,电影人还以我们一片真实的河流,经过树林与田埂,通向远方。

作者感谢:emf

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:28日短剧热度榜:《利刃玫瑰》第一,大盘热度4861万

下一篇:看我跳踢踏舞

姿态的天空——论《阶级关系》与其他卡夫卡小说改编电影

姿态的天空——论《阶级关系》与其他卡夫卡小说改编电影